El Sahel y la Yihad

Artículo basado en el libro: "El poder de la geografía: Los 10 territorios que desafían nuestro futuro" de Tim Marshall.

9 min read

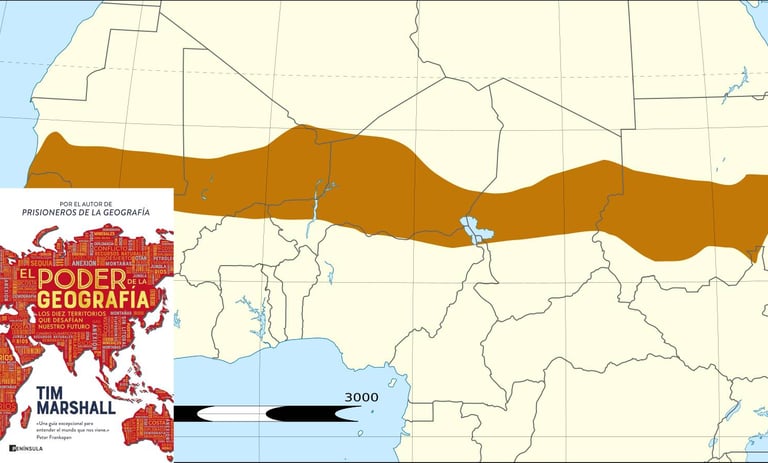

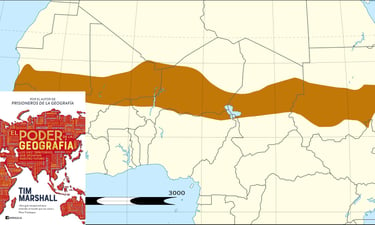

Si lees este artículo desde un país en cierta medida occidentalizado (España o países de Latinoamérica) es muy probable que no seas capaz de ubicar el Sahel en el mapa (lo tienes en la imagen superior). Es más, es muy probable que no seas capaz de ubicar la mayoría de países del continente africano, salvo contadas excepciones de países mediterráneos como Egipto y Marruecos, o países con cierta relevancia política a lo largo de su historia como Sudáfrica. Pero estoy completamente seguro de que la mayoría no seréis capaces de situar Mali en el mapa de África. Para aclarar algunas dudas sobre este ignoto país, en este artículo analizaremos un poco de su reciente historia, así como su relación con el terrorismo islámico. Veámoslo.

Mali se puede dividir en dos regiones muy distintas tanto geográfica como culturalmente: el norte y el sur, aproximadamente divididas por el río Níger. El norte es una zona más seca (sobre todo en las proximidades del Sahara) y está dominada por el pueblo tuareg, una subdivisión de los bereberes, de tradición nómada. Las ciudades más grandes son Gao y Tombuctú, ambas a orillas del río Níger. A pesar de que estas ciudades mostraban una importancia vital en la región durante el pasado, en los últimos 200 años, han perdido estatus y riqueza a medida que aumentaba el comercio por mar con Europa. El sur de Malí, en cambio, es un territorio lluvioso, con vegetación propia de la sabana, tiene más población y es más rica. Aquí es donde se sitúa la capital de Malí, Bamako, y la etnia de los bámbara, un pueblo vinculado al sur, hacia Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea.

Tras la independencia (1960) y el fin del colonialismo francés, se mantuvieron las tensiones entre los grupos mayoritarios del país (los tuareg y los bámbara). Por ello, las élite de Bamako continuaron con la estrategia de los colonos franceses de divide y vencerás, mediante la opresión a las tribus de los tuaregs del norte, un pueblo de tez más clara considerado subdesarrollado, agresivo y racista por las habitantes del sur. A su vez, a los tuaregs no les hizo ninguna gracia pasar del colonialismo francés a la dominación de los pueblos sedentarios del sur. Tan solo 2 años después de la independencia, se desató la primera rebelión de los tuaregs. Hoy en día, el movimiento tuareg ha crecido y defiende la creación de una Estado independiente llamado Azawad. A pesar de que Malí haya tenido un primer ministro tuareg, la financiación gubernamental dirigida al norte es significativamente menor que la destinada al sur. Y si una población percibe que su Gobierno no les ayuda, entonces, ¿para qué sirve ese Gobierno? En 2012 un grupo de guerreros tuaregs llamado Movimiento Nacional para la liberación de Azawad (MNLA) inició una campaña contra el Estado de Malí, que a pesar de no ser el primer levantamiento de este pueblo, sí ha mostrado repercusiones profundas en la nación, debido a que esta vez contaba con el apoyo de grupos terroristas internacionales. Las alianzas con Ansar Dine y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (ambos relacionados con Al-Qaeda) permitieron a los tuaregs estar mejor equipados que nunca. Gracias a la guerra civil de Argelia (década de los 90) y la guerra de Libia (2011), muchos terroristas islámicos se instalaron en Malí. Del mismo modo, miles de malienses tuaregs se unieron al conflicto armado de Libia, estrechando las relaciones con los terroristas. Gadafi, con la intención de dominar la región de Malí, empleo los cuantiosos beneficios del comercio de petróleo para enfrentar a los pueblos del país entre ellos. Sin embargo, desde las perspectiva de los tuareg, sí su propio estado era incapaz de ayudarles, es normal que buscaran apoyo en otro lado. Por ello, para suavizar las tensiones creadas en Malí, Gadafi pagó la red de televisión del país, así como la construcción de varias mezquitas. Cuando Gadafi fue derrocado en 2011, muchos de los milicianos armados hasta los dientes regresaron a Malí, y el conflicto armado se desató tan solo 2 años después.

Para esa época, Malí ya era uno de los países más pobres del mundo, y muchas de las regiones de sus fronteras estaban descuidadas. Por ello, los combatientes que regresaron de la Guerra de Libia, no tuvieron muchos problemas en asaltar las ciudades del norte de Malí, incluida Tombuctú, y ocuparon un territorio más extenso que Francia. En Tombuctú, “la ciudad de los 333 santos”, los islamistas impusieron una interpretación muy estricta de la sharía a una población que no estaba acostumbrada a ello. Obligaron a las mujeres a salir a la calle tapadas, azotando a las que se oponían. Prohibieron el tabaco, destrozaron instrumentos musicales y destruyeron objetos y templos antiguos. La puerta de la mezquita Sidi Yahya (del siglo XV) fue destruida argumentando que la leyenda según la cual debía permanecer cerrada hasta el fin del mundo era “idolatría antislámica”. No se muy bien si como motivo de burla, ofrecieron 90 dólares al imán por los daños causados; lógicamente, el imán los rechazó. Aunque desde Bamako (la capital) se condenó la destrucción del patrimonio cultural, no hicieron nada al respecto, eran incapaces de ello. Los soldados del ejército habían desertado y el paupérrimo aparato gubernamental estaba desmantelado por completo. Haciendo caso omiso a sus superiores, los tuaregs, junto con las milicias de los terroristas islámicos antes mencionadas (vinculadas con Al-Qaeda) prosiguieron su marcha hacia el sur. Si bien es cierto que muchos de los tuaregs son yihadistas, para ellos, a diferencia de Al-Qaeda, la política local siempre será de mayor importancia que los proyectos de dominación mundial. Una fuente de los servicios de inteligencia occidentales que trabajaba en la región mencionó lo siguiente en referencia a los tuaregs: “El califato y su afiliación a Al-Qaeda y a el Estado Islámico no son más que una maniobra de distracción. Son creyentes musulmanes, sí, pero la mayoría de ellos no lucha por ningún califato y sus agravios son anteriores a la aparición del Estado Islámico y están mucho más vinculados a los problemas locales y regionales”. Debido a esto, aunque los intereses de Al-Qaeda eran a largo plazo, no pudieron frenar a los combatientes que querían expandir el conflicto hasta la capital. Llegaron a atravesar el río Níger, pero la brutal imposición de la sharía les granjeó numerosos enemigos entre los ciudadanos de Malí, y muchos de ellos se alzaron contra los yihadistas locales.

Mezquita Sidi Yahya, Tombuctú (Fuente: flickr)

Francia, la principal potencia extranjera en la región, no iba a permitir la existencia de un país gobernado por el Estado Islámico a las puertas de Europa. Algo normal teniendo en cuenta los numerosos atentados terroristas que ha sufrido el país galo en los últimos años (con más de 300 asesinatos), por no hablar de que un Estado basado en una religión y en la aplicación de algo tan incongruente como la sharía, es un absoluto sinsentido. Por ello, al ver que los yihadistas se acercaban a Bamako, los cazas franceses se movilizaron rápidamente y unidades de las fuerzas especiales del Ejército francés fueron dirigidas a Malí. Aun así, no es necesario catalogar a Francia como héroe del conflicto, ya que estaba defendiendo sus intereses en su antigua colonia. Cuando empezaron los bombardeos, los yihadistas se retiraron de nuevo hacia el norte, tras lo cual comenzó la operación Serval, así conocida por el gato silvestre que habita la sabana africana. 2.500 efectivos del ejército francés apoyados por la comunidad internacional y el Ejército de Malí, eliminaron a la oposición en poco tiempo. Eso sí, eliminar significa matar y dispersar, pero en ningún caso derrotar. Para 2013, varias de las milicias se reorganizaron en grupos como el autodenominado “Los que firman con sangre”, liderados por un antiguo comandante de Al-Qaeda. Este grupo se unió a otro y crearon Al Murabitún, con el objetivo de “perseguir a los no musulmanes desde el Nilo hasta el Océano Atlántico” y oponer resistencia violenta a la campaña sionista contra el islam y los musulmanes. En 2014, ya había unos 4.500 soldados franceses en la operación Serval que se convirtió en la operación Barkhane, en honor a la forma de luna creciente de las dunas del Sahara. Esta operación se extendió por los territorios de Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger, además de Malí. Estos países forman el G5 del Sahel y aportan unos 5.000 efectivos (policías, soldados, agentes fronterizos…) en el conflicto. Sin embargo, existía un problema evidente, era imposible controlar los más de 5 millones de kilómetros cuadrados por donde los insurgentes islámicos se desplazaban.

Para 2015, los combatientes volvían a estar presentes en el centro de Malí, y en el año siguiente se expandieron hacia Níger por el este y hacia Burkina Faso por el oeste. Cada vez parecían estar más relacionados con los yihadistas del cuerno de África como Boko Haram. En 2019, demostraron su capacidad de expansión al secuestrar a dos turistas franceses en la frontera entre Benín y Burkina Faso. Uno de los casos más terribles se pudo observar ese mismo año, cuando 71 soldados de una base militar de Níger fueron asesinados por los yihadistas. En 2020, mataron a otros 89 soldados, y a finales de marzo de ese año, cuando el mundo entero estaba absorto en las consecuencias de la pandemia, Boko Haram atacó una base militar en Chad, matando a 92 soldados. Ese mismo año, Emmanuel Macron (Presidente de Francia) convocó una cumbre para pedir apoyo internacional para que el Sahel formase una nueva política de defensa europea, con el objetivo de impedir la inestabilidad en la zona y la migración de millones de personas hacia el Antiguo continente. Muchas de estas personas no migran por placer (pocos lo harían), sino por la imposición de estúpidas reglas islámicas y por las devastadoras consecuencias de los atentados y conflictos yihadistas. Sin embargo, la petición de Macron no tuvo muy buena acogida. Reino Unido mandó varias docenas de soldados junto con 3 helicópteros, Dinamarca aportó varios aviones y 70 militares, la República Checa otros 70 más y Estonia unos 50 efectivos; teniendo en cuenta la envergadura del conflicto, esto fue como no hacer nada. A pesar de que Macron también haya solicitado ayuda a países más próximos como Argelia, su pasado colonialista ha hecho que estos países se nieguen a prestar ayuda a su antiguo colonizador.

En 2021, Malí sufrió un segundo golpe de Estado en menos de un año. Macron, exasperado, suspendió la cooperación con la junta militar, y es muy probable que el número de efectivos franceses de la zona se reduzca en los próximos años. Por su parte, los terroristas islámicos siguen con su expansión y han incrementado la frecuencia de sus ataques, como el caso de un grupo de niños soldado que asaltó un poblado de Burkina Faso y mató a más de 160 personas en un día. Los atentados siguen sucediendo, la sangre sigue regando el polvoriento suelo del Sahel y la comunidad local ve como las ayudas internacionales van menguando poco a poco. Lo único que crece en la región es la influencia de los yihadistas, y como consecuencia lógica, millones de personas abandonan sus hogares para dirigirse a Europa, a la casa de aquellos que les denegaron la ayuda. Y no hablo de un paternalismo postcolonialista, sino de ofrecer ayuda para detener el imparable avance de la yihad en la zona, en muchos casos antiguamente apoyada por los propios países que ahora se desentienden del problema que causaron.

Artículo basado en: