La ilusión de la superioridad humana

Artículo basado en el libro: "La Nación de las Plantas" de Stefano Mancuso.

9 min read

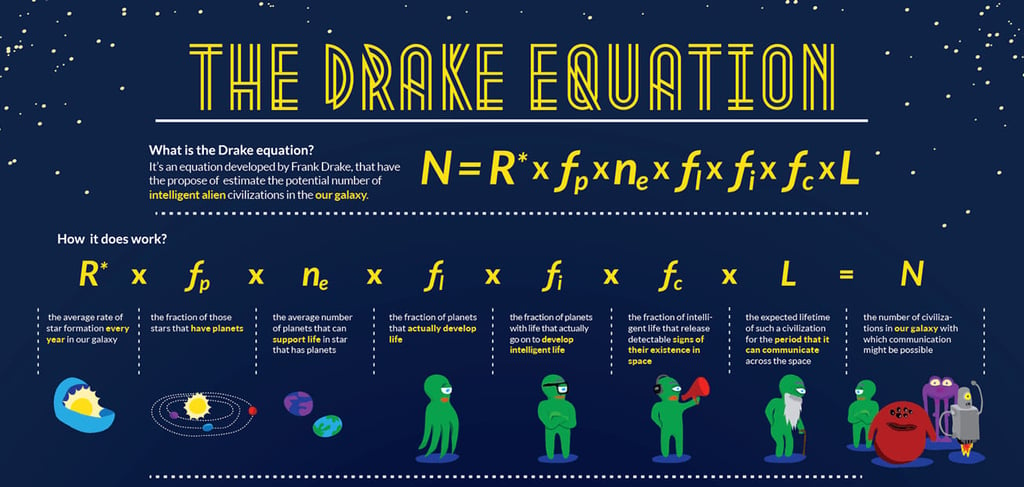

510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 1 billón de kilómetros cúbicos de volumen y 6 quintillones de kilogramos de masa, son aproximadamente las medidas de nuestro hogar común. Aunque a primera vista pueda parecer enorme, cuando comparamos estas dimensiones con otros cuerpos celestes cercanos (como el Sol con un volumen 1.300.000 veces mayor que el de la Tierra), vemos que nuestro planeta es una roca minúscula. Sin embargo, tiene una peculiaridad a destacar, es el único lugar del universo conocido donde se ha desarrollado la vida. Por ello, deberíamos ver a nuestro planeta como un bien común e intangible que hay que proteger, ya que de momento, es el único sitio que conocemos donde la vida prospera. Muchas personas están convencidas de que el universo está lleno de vida, y se han realizado cálculos muy serios para tratar de demostrarlo. La madre de todos estos cálculos, es la famosísima ecuación de Frank Drake, formulada en los años 60 del siglo pasado. Esta ecuación afirma que el número de civilizaciones de nuestra galaxia (ni siquiera del universo) con las que podríamos llegar a comunicarnos (N) puede determinarse multiplicando la tasa media de formación de estrellas en nuestra galaxia (R*), la fracción de estas que tiene planetas (fp ), el número de planetas capaces de albergar vida (ne ), el número de planetas donde efectivamente se ha desarrollado la vida (fl), la fracción de planetas donde se ha desarrollado vida inteligente (fi), el número de civilizaciones que podrían haber desarrollado herramientas de comunicación (fc) y, por último, la duración estimada de estas civilizaciones evolucionadas (L). Obviamente, en función de los valores que atribuyamos a estos parámetros, se obtendrán, o bien galaxias abarrotadas de vida inteligente, o bien probabilidades próximas a cero de la existencia de la vida. Aunque en los últimos años, el conocimiento sobre el espacio ha crecido de forma exponencial, seguimos sin encontrar el menor rastro de vida.

Hemos enviado la sonda espacial New Horizon cerca de plutón, hemos hecho aterrizar una sonda en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, hemos lanzado la sonda Juno alrededor de Júpiter y hemos enviado los vehículos de exploración Opportunity y Curiosity a Marte; sin embargo, la composición de estos cuerpos celestes parece siempre mucho más simple que la de la Tierra. Y esto tiene una razón: la complejidad de nuestro planeta se debe a la vida. Los seres vivos están tan vinculados a la Tierra que, imaginársela estéril, es una tarea compleja. Gran parte de lo que vemos a nuestro alrededor es una consecuencia directa de la acción de organismos vivos. Ríos, lagos, costas y hasta montañas lucen la impronta de la vida. Por ejemplo, los acantilados blancos de Dover, como tanto otros presentes en la Europa continental, están formados por la acumulación sedimentaria de innumerables esqueletos de cocolitofóridos (algas unicelulares cubiertas de placas de carbonato cálcico), o las piritas y las marcasitas de las rocas sedimentarias, que derivan de la reducción del sulfato originado por algunas bacterias. Para comprender la importancia de la vida en nuestro planeta, el biólogo Bob Holmes describió en la revista New Scientist, cuál sería el futuro de la Tierra en caso de que se extinguiera la vida. Debido a la falta de plantas, el oxígeno se agotaría rápidamente y cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono se acumularían en la atmósfera. Las temperaturas aumentarían y se derretirían los casquetes polares. El suelo se deslizaría hacia el mar por falta de estructura, dejando al descubierto una superficie de roca desnuda y arena, muy similar a la que aparece en las fotografías de Marte. Al cabo de varias decenas de miles de años, el efecto invernadero sería ya incontrolable y el planeta se vería sometido a condiciones extremas (similares a las de Venus) convirtiendo a la Tierra en un lugar permanentemente inhabitable. Por suerte para nosotros, el apocalíptico escenario descrito por Holmes es algo inviable de momento.

Vivimos en un planeta lleno de vida, no hay ningún lugar de la Tierra que no esté colonizado por miles de formas de vida. Por ello, no debemos antropomorfizar nuestra visión sobre la Tierra, ya que ¿a quién corresponde la soberanía del planeta? La respuesta más obvia suele ser que la Tierra pertenece a los humanos, como si el Homo sapiens fuera la única especie autorizada para disponer del planeta en función de sus necesidades. ¿Desde cuándo el destino de otras especies ha representado un límite para nuestras acciones? Siempre nos hemos definido como los amos y señores de la Tierra, y aunque los más progresistas sintamos cierto pudor ante esta idea, no por ello deja de ser nuestra convicción. La Tierra es nuestra, hemos dividido su superficie en diferentes Estados y hemos asignado su soberanía a grupos humanos, que, a su vez, han delegado esta soberanía en un muy reducido número de personas. Estas son, por tanto, las que ostentan la verdadera soberanía de la Tierra. Un grupo reducido de personas es responsable de la soberanía del único planeta del universo conocido en el que se ha encontrado vida. Es una situación tremendamente absurda. Para empezar, ¿de dónde emana esta autoridad que nos inviste como amos y señores de la Tierra? ¿Acaso en nuestra manifiesta superioridad sobre el resto de especies, cuyas carencias intelectuales debemos suplir con paternalismo? ¿O quizá sea una cuestión de sana democracia y depende de nuestro número?

O somos amos y señores de la Tierra porque somos la especie más numerosa (democracia), o somos los amos y señores porque somos mejores que el resto de las especies vivas del planeta (aristocracia). Obviamente la primera opción es falsa. El ser humano, con sus más de 8.230 millones de individuos, representa una cantidad de biomasa equivalente a una diezmilésima parte de toda la biomasa del planeta. De los 550 gigatoneladas (una gigatonelada son mil millones de toneladas) de biomasa que hay en la Tierra, los animales solo constituyen 2 gigatoneladas, de los que la mitad son insectos, los peces equivalen a 0,7 gigatoneladas y las 0,3 gigatoneladas restantes, incluye al resto de especies animales (incluidos nosotros). Por si solos, los hongos tienen una biomasa 6 veces superior a la de todos los animales (12 gigatoneladas). Las plantas, con 450 gigatoneladas, representan más del 80% de la biomasa terrestre, mientras que los humanos, con 0,06 gigatoneladas, equivalen a un triste 0,01%. Por lo tanto es evidente que no es en virtud de nuestro número por lo que ejercemos la soberanía sobre la Tierra. En cuanto a número (democracia), la soberanía debería recaer sobre las plantas.

Acantilados blancos de Dover, Inglaterra (Fuente: Sobreinglaterra)

Descartada esta opción “democrática” sobre la soberanía, quedaría la segunda opción que podemos denominar “aristocrática”, del griego aristos: “mejor” y kratos: “poder”. Es decir, los humanos ejercemos la soberanía porque somos mejores que cualquier otra especie que haya existido. ¿Quién de nosotros no está íntimamente convencido de ser mejor que el resto de especies vivas? Podemos ser ecologistas, místicos, materialistas, creyentes, ateos, anarquistas, realistas… pero en algo estamos todos de acuerdo: somos mejores que los simios, las vacas, los helechos o las bacterias. Nos consideramos mejores porque nuestro cerebro nos permite hacer cosas que a otras especies les resultan completamente imposibles. ¿Acaso no es gracias a nuestra inteligencia que hemos pintado la Capilla Sixtina, esculpido la Venus de Milo, ideado la teoría de la relatividad, escrito la Divina Comedia y razonado sobre nuestra propia existencia? ¿Qué otro ser vivo sería capaz de algo semejante? No cabe ninguna duda: el ser humano es mejor que ningún otro organismo vivo. Sin embargo, apartemos por un momento nuestra vista de nuestros formidables logros, reflexionemos acerca de los que verdaderamente significa “ser mejor”. El concepto “mejor” exige, por fuerza, un objetivo. En los 100 metros lisos, el que tarda menos tiempo en alcanzar la meta es sin duda mejor que uno que tarda más tiempo. Pero, ¿qué significa ser mejor en la historia de la vida? Es más, ¿tiene sentido este concepto en la historia de la evolución de la vida? Puesto que para que pueda tener sentido es necesario que la vida tenga un objetivo, ¿cuál es ese objetivo? Parece una pregunta existencial que no admite respuesta, pero la solución es sencillísima: el objetivo de la vida consiste en la supervivencia de la especie. Darwin nos explica que la evolución premia a quienes son más aptos para sobrevivir, por lo que el mejor organismo es el más apto para la supervivencia.

Ahora que ya sabemos cual es el objetivo, no debería haber ninguna dificultad en demostrar nuestra supuesta superioridad. Nuestro cerebro tan desarrollado representa una ventaja diferencial en la lucha por la supervivencia. Pero, ¿seguro que es así? ¿Por qué tenemos tan arraigada esa confianza en nuestra superioridad? Existe una disfunción cognitiva conocida como “efecto Dunning-Kruger” que induce a las personas ineptas en un campo a sobrevalorar sus propias capacidades, a la vez que las personas más aptas tienden a infravalorarlas. No es que nadie se hubiera dado cuenta de esto antes de los investigadores Dunning y Kruger; de hecho, desde Sócrates han sido muchos los que han dicho eso de “sólo sé que no sé nada”, pero nunca está de más recordarlo. Como ya hemos mencionado, si el objetivo de la vida es la supervivencia, las especies que logran mejor este objetivo son mejores que las otras. El problema ya está claro: conociendo el grado de supervivencia de una especie determinada, deberíamos poder establecer una clasificación con las mejores especies. No resulta difícil obtener datos fidedignos sobre la vida media de las especies, según los cálculos fiables, estaríamos hablando de una media de supervivencia de una especie animal en unos 10 millones de años para los invertebrados y 1 millón de años para los mamíferos. Obtener datos para las especies vegetales es una tarea más compleja, porque de media sobreviven mucho más tiempo que los animales. El Ginkgo biloba, por ejemplo, tiene más de 250 millones de años de existencia, y las equisetáceas (como la cola de caballo) ya estaban difundidas por la Tierra hace 350 millones de años. Los restos de Osmunda cinnamomea (un helecho) han aparecido en rocas fosilizadas de hace 70 millones de años. Aun así, en general, se calcula que la vida media de una especie, sea animal o vegetal, es de unos 5 millones de años.

Con los datos en la mano, hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo creemos que puede sobrevivir la especie humana? Aquí los datos no sirven y entramos en el terreno de la especulación. Pero si preguntamos a los expertos en el tema si creen que la especie humana sobrevivirá, por ejemplo, unos 100.000 años más, las respuestas no suelen ser muy optimistas. ¿Por qué? Si a la vista de los datos de las vidas medias del resto de especies, cabría esperar que todavía pudiéramos sobrevivir unos 4.700.000 años. Probablemente esta falta de optimismo en cuanto a nuestra supervivencia como especie nazca de los desastres que hemos conseguido provocar en una lapso de tiempo tan reducido como los últimos 10.000 años, a partir del inicio de la agricultura. Desde ese momento, el ser humano comenzó a ejercer una profunda influencia en su entorno. No creemos que podríamos sobrevivir tanto tiempo, ya que nuestro formidable cerebro, a parte de crear la Divina Comedia y otras maravillas, también ha creado una serie de innumerables peligros que en cualquier momento podrían barrernos de la faz del planeta. Los simios, las vacas, los helechos y las bacterias, seguirán existiendo hasta que se produzcan catástrofes apocalípticas cuya frecuencia en la Tierra se mide en millones de años; mientras que nosotros, corremos el riesgo de desaparecer de un momento a otro. Y si desapareciéramos mañana, o dentro de mil o 10.000 años, ¿qué quedaría, 100.000 años más tarde de la Capilla Sixtina, la Venus de Milo, la teoría de la relatividad o la Divina Comedia? Nada.

Artículo basado en: