¿Lactófilos o Lactófobos?

Artículo basado en el libro: "Bueno para comer" de Marvin Harris.

8 min read

El ser humano es el único mamífero que prolonga el consumo de leche más allá de su etapa lactante, y no lo hace de forma uniforme ni homogénea. Algunas poblaciones prolongan el consumo de forma habitual durante toda su vida, mientras que otras, abandonan el consumo por completo, renunciando incluso al consumo de derivados lácteos (solo hay que analizar la cultura gastronómica de cada región para observarlo). Estas diferencias son ampliamente detectables y justificables, si se estudian los índices de prevalencia de la intolerancia a la lactosa dentro de estas poblaciones. Pero, ¿qué es la intolerancia a la lactosa?

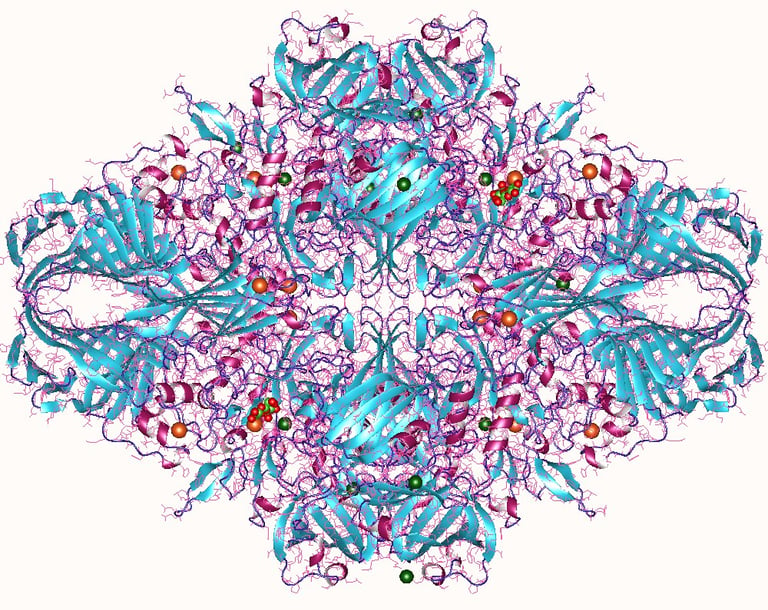

La intolerancia a la lactosa mejor denominada insuficiencia de lactasa, se basa en una serie de síntomas gastrointestinales aparecidos después del consumo de leche o productos derivados. Concretamente, se basa en la imposibilidad de realizar la digestión completa del principal azúcar presente en la leche, la lactosa. Este azúcar, es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa, y una de galactosa, pero para poder emplearlo como fuente energética, es necesario que ambos monosacáridos sean separados por la acción de una enzima denominada lactasa, ya que el epitelio intestinal es incapaz de absorber la lactosa. Por lo tanto, en ausencia de lactasa o con una insuficiencia de la misma, la lactosa permanece en el intestino, y su acumulación con su posterior fermentación por la acción de la flora intestinal, conlleva a la aparición de gases, que representan el principal foco de origen de síntomas, tales como las flatulencias, el dolor abdominal o la diarrea. Una vez entendida la idea de insuficiencia de lactasa, hay que averiguar cómo de común es esta afección en el mundo.

Al principio, se consideraba que era una afección poco común, llegando a describirla como “anómala”, el problema residía en quienes realizaban esos estudios de prevalencia, europeos, o norteamericanos descendientes de europeos. Mirando a Europa, al norte de los Alpes, más del 95% de daneses, suecos, holandeses y escandinavos en general, producen suficiente lactosa como para poder ingerir grandes cantidades de leche diaria a lo largo de toda su vida, pero esta producción óptima de enzima, va reduciendo al sur de los Alpes, en países como España, Grecia o Italia, y se reduce aún más en oriente medio. En Asia, por el contrario, menos del 5% de la población adulta de China, Japón, Corea (ambas) y otros países del sudeste asiático, son capaces de absorber la lactosa (debido a una baja producción de lactasa); o en el caso de Oceanía que existen grupos como los aborígenes australianos en los que este porcentaje se reduce a 0. Del mismo modo, la mayoría de poblaciones del África Occidental tienen unos porcentajes de absorción de lactosa muy reducidos y similares a los asiáticos (a excepción de algunas tribus de pastores). Por lo tanto la definición de “anómala” sería más conveniente dirigirla hacia los tolerantes a la lactosa y no hacia los intolerantes.

Estructura tridimensional de la enzima lactasa encargada de la escisión de la lactosa en glucosa y galactosa.

Es evidente que cualquier mamífero tienen que estar capacitado para beber leche en su infancia temprana, ya que la lactosa es un azúcar ubicuo en la leche de cualquier mamífero (a excepción de los pinnípedos como las focas y los leones marinos). Por lo tanto, ¿por qué estos mamíferos perderían la capacidad de producir la enzima lactasa al alcanzar su juventud? Una de las posibles respuestas a este enigma, radicaría en que la selección natural no favorece rasgos carentes de utilidad, ya que a medida que las crías crecen, la producción de leche materna no puede satisfacer sus necesidades nutricionales, por lo que abandonan ese tipo de dieta, y la enzima lactasa se convierte en algo innecesario para su metabolismo. Además, la madre tiene que prepararse para futuros embarazos por lo que no podrá seguir alimentando a su cría con leche de forma indefinida. Por ende, una vez destetados, el ser humano solo tiene una forma de continuar con su consumo de leche, y es robándosela a otros animales. Hasta que estos animales fueron domesticados, el carácter “producir lactasa” no representaba ninguna clase de ventaja evolutiva para su portador, y la selección natural no lo seleccionaría. Sin embargo, hace unos 10 mil años, tras la domesticación de los rumiantes (como as vacas), el carácter “producir lactasa” si proporciona una ventaja evolutiva, por lo que sería favorecido por la selección natural, `pero solo en el seno de determinados grupos que se dedicasen al cuidado de ganado de ordeño, es decir, aquellos grupos humanos que se dedicasen al pastoreo.

Aunque la domesticación de los rumiantes, ocurrió en Oriente Medio y en las orillas del Mediterráneo, se han realizado investigaciones arqueológicas que verifican que diversas tribus de cazadores recolectores que vivían de forma seminómada mediante la quema de bosques para la posterior plantación de cereales y el pastoreo de su ganado, migraron al norte de Europa, originando las poblaciones ancestrales de los europeos actuales. En estas poblaciones, al dedicarse al ganado de ordeño, y utilizar la leche como fuente de nutrientes, los individuos que mostraban una mayar producción de lactasa y una menor intolerancia a la lactosa, mostraría una ventaja evolutiva. No obstante, si el ser humano llevaba cientos de miles de años sin emplear la leche como fuente de alimentos, aun tratándose de un alimento rico en nutrientes como proteínas y grasas, ¿Cuál fue la causa que promovió el consumo de este producto?

Como se ha indicado, la leche no contiene ningún nutriente específico que no pueda ser obtenido a partir de otras fuentes de alimento. Sin embargo, sí que contiene un elemento que los europeos, en especial los del norte de Europa, necesitaron en cantidades excepcionales, el calcio, mineral que el organismo utiliza para formar, mantener y reparar los huesos. Concretamente, la leche representa el elemento dietético con mayor concentración de calcio, junto a varios vegetales hojosos de color oscuro como la remolacha o las espinacas. Aun así, la presencia de calcio en un alimento no indica que esté disponible para su asimilación, pero en el caso de la leche, esta contiene una sustancia que favorece la absorción intestinal de calcio, la lactosa. Para entender la importancia del calcio de la leche en los mamíferos, debemos tener en cuenta que los recién nacidos de esta clase animal, no pueden ingerir alimentos sólidos, y muestran esqueletos inmaduros y blandos que deben endurecerse. Para ello, la combinación lactosa-calcio, representa una increíble fórmula nutricional, que permite evitar enfermedades como el raquitismo (en niños) o la osteomalacia (en adultos) que originan un desarrollo óseo anómalo por un déficit de calcio. En los casos en los que la lactosa no puede ser digerida (por una insuficiencia de lactasa) la absorción de calcio no es eficiente (absorben un 61% más de calcio los que producen la lactasa de forma suficiente) y por ello las crías de todos los mamíferos producen lactasa en su etapa lactante. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿Cuál es la causa de que esos pioneros neolíticos del norte de Europa, necesitasen mayores cantidades de calcio que otras poblaciones humanas?

La principal respuesta a la pregunta radica en que estas poblaciones mostraban un mayor riesgo a padecer raquitismo o osteomalacia, y este mayor riesgo, viene asociado con la tez blanca de estas poblaciones y como esta se va oscureciendo conforme viajamos desde Escandinavia hacia los países mediterráneos. En referencia a porcentajes, la piel que varía de la blancura absoluta a tonos rosados, es tan anómala como la producción de lactasa en la madurez. Además, la combinación doblemente excepcional de tez blanca y suficiencia de lactasa, no es una coincidencia. La tez clara (al igual que la suficiencia de lactasa), permite una mayor absorción de calcio, ya que esa falta de pigmentación en la piel, permite que ciertas longitudes de onda de la luz solar, penetren en la epidermis, habilitando la conversión de un tipo de colesterol (7-dehidrocolesterol) en vitamina D. Esta vitamina, transportada al intestino mediante el sistema sanguíneo, desempeña un papel decisivo en la absorción de calcio. Al igual que el calcio, la vitamina D también puede obtenerse de otras fuentes dietéticas, pero estas fuentes son muy limitadas, centrándose básicamente en los aceites de pescado (de agua marina) y el hígado de mamíferos marinos. Esta es la razón de que la leche de los pinnípedos (focas, leones marinos…) no presente lactosa, ya que la eficiente absorción de calcio se asegura con la vitamina D (no con la lactosa) presente en su leche y que proviene de su principal fuente de nutrientes, el pescado. Continuando con el papel decisivo de la tez clara; si esta resulta beneficiosa para la producción de vitamina D y por consiguiente, para la absorción de calcio, ¿por qué es tan anómala la tez clara? la respuesta es: el cáncer de piel.

La pigmentación cutánea, se basa en la presencia de partículas de melanina (un derivado del aminoácido tirosina), en el interior de células epidérmicas conocidas como melanocitos, cuya función principal reside en proteger las capas superiores de la piel de las radiaciones ultravioleta del sol, las cuales han quedado desprotegidas al perder el denso abrigo de pelo que sirve de pantalla solar en la mayoría de mamíferos. La falta de pelo ha sido una gran adaptación evolutiva que permite a las glándulas sudoríparas refrescar nuestro cuerpo por la evaporación de esas gotas de sudor, permitiendo al ser humano, perseguir presas de caza durante largos periodos de tiempo hasta agotarlas (aunque no seamos una especie rápida gracias a la pérdida de pelo somos de las más resistentes en carrera). Pero al igual que tiene ventajas, la falta de pelo también muestra inconvenientes, y es la desprotección frente a la radiación solar, y los riesgos asociados al cáncer de piel. Por ello, la característica típica del ser humano de antaño era una tez oscura con grandes cantidades de melanina, que reduciría el riesgo de melanoma (un tipo específico de cáncer de piel).

Finalmente, para enlazar los conceptos mencionados, retomemos esa tribu de cazadores recolectores que se dirigieron al norte de Europa hace miles de años. Al emigrar a latitudes superiores, tanto las horas de sol como la intensidad del mismo, se redujeron notablemente, por ello, el riesgo de raquitismo y osteomalacia desplazó al riesgo de cáncer de piel (melanoma) que ya no era tan preocupante. En estas nuevas tierras, los inviernos eran más largos y fríos, lo cual originó que los individuos de la población se abrigasen más, provocando una reducción de la superficie de la piel expuesta al sol y su consiguiente descenso en la producción de vitamina D. Este déficit, desencadenó la selección de aquellos individuos que produjeron una menor cantidad de melanina (tez clara) que les permitiera emplear las limitadas radiaciones que recibían. Aun así, esto no era suficiente para una eficiente absorción de calcio, por lo que del mismo modo, también se seleccionó aquellos individuos que en la madurez produjeran suficiente lactasa, como para emplear la leche con fuente de calcio de fácil absorción gracias a la lactosa. De esta forma, es muy posible que la selección natural favoreciese de forma paralela los individuos de tez clara y con suficiencia de lactasa, ya que representan adaptaciones para el mismo conjunto de presiones selectivas de la naturaleza.

Artículo basado en: