¿Por qué los petróleos no convencionales (como el del fracking) no nos salvarán?

Artículo basado en el libro: "Petrocalipsis: Crisis energética global y como (no) la vamos a solucionar" de Antonio Turiel.

10 min read

Si has leído bien, existen más de un tipo de petróleo. El crudo o petróleo de más fácil extracción y procesamiento es lo que clásicamente conocemos como gasolina o diésel (depende del procesamiento) y se denomina crudo convencional. Por otro lado, el crudo no convencional consiste en el petróleo cuya extracción y procesamiento resultan más costosos (debido a su localización, estado físico o composición) y existen 5 tipos petróleo no convencionales: el petróleo de esquisto (extraído mediante la fractura hidráulica o fracking), el petróleo extra pesado de las arenas bituminosas, el petróleo de aguas ultraprofundas, los biocombustible y los combustibles fósiles líquidos (derivados del gas natural y del carbón). El último tipo, está básicamente constituido por butano y propano (en un 90%) y aunque pueden usarse como sustitutos de la gasolina, están lejos de ser algo asimilable al petróleo. Principalmente debido a que son gases a temperatura ambiente y presión atmosférica, y su principal uso se basa en la producción de plásticos. En cuanto a los otros tipos de crudos no convencionales, en este artículo analizaremos las razones por las que estos petróleos no nos resultaran útiles en la sustitución del crudo convencional. Veámoslo.

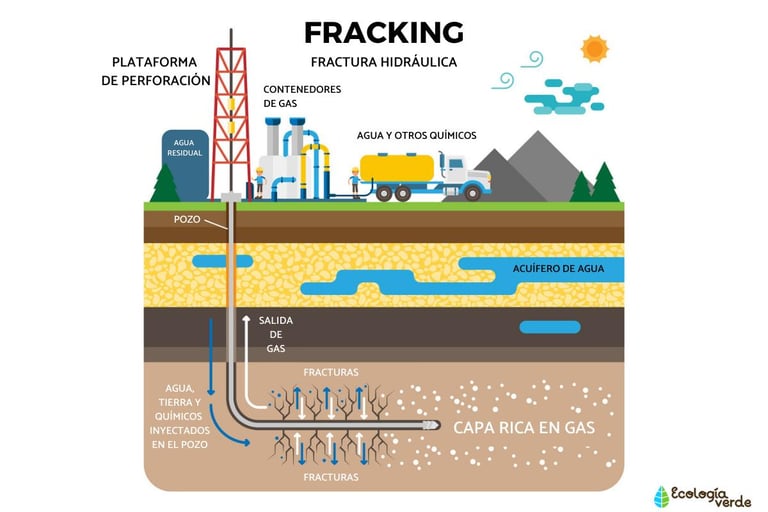

En primer lugar, tenemos el petróleo de esquisto obtenido por fractura hidráulica (fracking). Desde que en la década de los 70, EE.UU. llegó a la producción máxima de petróleo o pick oil (en el resto del mundo se alcanzó en 2005), las industrias del petróleo se han dedicado a buscar sustitutos del petróleo crudo convencional. Uno de los que más ha crecido en los últimos años, y que ha servido para alimentar muchas falsas esperanzas, es el petróleo obtenido a partir de la fractura hidráulica. A diferencia de las técnicas extractivas de crudo convencional, que se basan en obtener el petróleo ocupado en oquedades y recovecos de una roca porosa (como una esponja), la técnica de fracking permite obtener el petróleo de una roca compacta. La fractura hidráulica consiste en inyectar agua y arena a presión con impulsos repentinos (como explosiones) para convertir la roca compacta en porosa a la fuerza. Sin embargo, la mayoría del petróleo movilizado mediante esta técnica, tiende a quedarse pegado en la roca y fluye en poca cantidad. Además, esta técnica suele combinarse con la perforación horizontal para aumentar la zona de extracción. Ambos factores convierten al fracking en una técnica muy costosa, por lo que no se ha usado de forma masiva hasta que nuestra desesperación por el oro negro nos ha obligado a ello.

Proceso de fractura hidráulica o fracking (Fuente: Ecología Verde)

Aunque suene como un método novedoso, lo cierto es que la fractura hidráulica se lleva haciendo durante décadas para obtener crudo convencional en aquellas formaciones que dificultan su extracción. Lo novedoso es aplicar esta técnica en rocas de muy escaso rendimiento como se está haciendo masivamente en EE.UU. desde 2009. Además, los pozos de fracking muestran una producción despreciable a partir del quinto año. Los pozos duran tan poco tiempo que ni siquiera merece la pena construir oleoductos para transportar el petróleo obtenido. Todo el transporte se hace en camiones (desde el agua y arena necesarias para el fracking, hasta el crudo obtenido) que forman hileras interminables en los pozos de mayor rendimiento. Aun así, esta técnica ha servido a EE.UU. para convertirse en el mayor productor del mundo de petróleo en el año 2019. Por esta razón, este proceso se ha publicitado como una panacea que permitirá volver a la era de la abundancia petrolera. Pero nada más lejos de la realidad. Argentina, tratando de emular el “milagro estadounidense” comenzó en 2011 un proyecto colosal para obtener grandes beneficios de la exportación de petróleo procedente del fracking. En 2019, la producción ni siquiera cubría el consumo nacional, y por supuesto no tenía petróleo para exportar. A consecuencia de ello, el país se vio abocado a un nuevo rescate del FMI. Aunque inicialmente esta técnica resultó útil para EE.UU., en 2014 el Departamento de Energía alertó de que las mayores compañías de petróleo, estaban perdiendo más de 110.000 millones de dólares al año (2012-2014), y eso que en esa época el precio medio del barril fue el más caro de toda la historia. ¿Cómo podían estar perdiendo tanto dinero si su producto nunca se había vendido tan caro? Muy sencillo, los costos de exploración y desarrollo se habían multiplicado por 3 desde el año 2000, justo cuando se introdujo el fracking. ¿De dónde sacaban el dinero? Pues resulta que las empresas del sector se han endeudado como si no hubiera un mañana, empleando la clásica táctica de utilizar los créditos de hoy para pagar las deudas de ayer. Un esquema piramidal que siempre acaba en desastre. Mientras el fracking se publicita como una solución brillante ante la escasez de petróleo, en los fondos de inversión y los grandes bancos se multiplican los avisos de que el fracking podría llevar a muchos inversores a la ruina. La deuda anual en el sector del fracking estadounidense se incrementa en varias decenas de miles de millones de dólares por año. La burbuja se está hinchando, y parece que explotará pronto.

El segundo tipo de crudo no convencional está representado por los petróleos extrapesados, cuyos mayores depósitos se encuentran en Canadá y Venezuela. Su nombre viene de su elevada densidad y viscosidad, que alcanzan tal punto que no pueden considerarse líquidos. Se parecen más al alquitrán o la brea, y son más útiles para calafatear barcas o asfaltar carreteras que como combustibles. Su nombre técnico es el bitumen y como suele encontrarse mezclado con arena se le denomina arena bituminosa. Cuando el 2005 la producción de petróleo convencional alcanzó su cénit, los petróleos extrapesados comenzaron a adquirir importancia. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. No permiten alcanzar grandes producciones y generan graves problemas medioambientales. Como son muy densos y viscosos, prácticamente no fluyen por las tuberías de extracción, por lo que se inyecta vapor a alta presión para facilitar el proceso extractivo. Es decir, consumen enormes cantidades de agua y energía en la extracción. Además, como el bitumen está compuesto de hidrocarburos de cadena larga e insaturados (con poco hidrógeno), es necesario transformarlo para obtener los combustibles de cadena corta y saturados (con mucho hidrógeno) que emplean nuestros coches. Y en esta transformación se liberan tales cantidades de dióxido de carbono que Canadá tuvo que escoger entre los beneficios del bitumen o abandonar el protocolo de Kioto. Por desgracia, escogió la segunda opción, convirtiéndose en el único firmante del protocolo en retirarse de él. Venezuela decidió mezclar este bitumen con petróleos más ligeros (orimulsión) para poder transportarlo por los oleoductos. ¿El problema? Esta mezcla tiene menos valor que el petróleo convencional, y a la vez tiene un mayor coste productivo, por lo que a pesar de que el país bolivariano aumentará su producción total, sus ingresos serán más bajos. Los petróleos extrapesados nunca representarán más del 4% del consumo mundial, y no por falta de bitumen, sino por falta de agua, gas natural y petróleos ligeros de alta calidad con los que combinarlo. Si a esto le sumamos las desastrosas consecuencias medioambientales (erosión del suelo, destrucción de bosques y selvas, altas emisiones de gases de efecto invernadero…), es evidente que los petróleos extrapesados no nos salvarán de nada.

Bitumen o crudo extrapesado

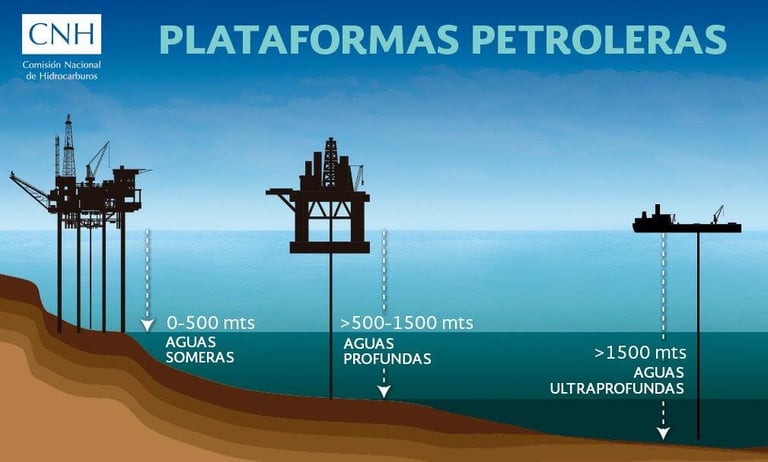

El tercer tipo de crudos no convencionales son los petróleos de aguas ultraprofundas. Este siempre ha sido uno de los ejemplos más utilizados para retrasar la caída de producción, ya que la mayoría de yacimientos hoy empleados se encuentran en la superficie o en aguas muy someras (dentro de la plataforma continental). Sin embargo, con la llegada del pick oil, y conforme estos yacimientos se iban agotando, lo lógico era pensar que el siguiente paso sería adentrarse en altamar. Además, gracias al cambio climático, amplias zonas del ártico han quedado descubiertas (sin hielo) y como algunas teorías geológicas señalan enormes yacimientos de petróleo en esa zona, los países ribereños del Ártico se están planteando lanzarse a este lucrativo negocio. Aun así, ninguno de ellos ha tenido en cuenta que tanto física como geológicamente, estos yacimientos son muy diferentes de los de la plataforma continental. La plataforma continental (zona del mar cercana al continente) tiene unas características distintas a las del fondo de alta mar. Esta plataforma se origina por los depósitos de sedimentos que arrastran las aguas continentales (ríos, glaciares…). Por su carácter sedimentario, los depósitos de petróleo de estas zonas suelen hallarse enterrados a menor profundidad, es decir, son fáciles de explotar (situadas a unas decenas de metros bajo el agua y a una profundidad en roca de unos cuantos cientos de metros). En alta mar la cosa cambia drásticamente. La profundidad media de los grandes océanos es de varios miles de metros, y la roca no es sedimentaria y lábil (fácil de perforar), sino magmática. Como se encuentra a una mayor profundidad y, por lo tanto, a una mayor presión, su extracción requiere medidas adicionales de seguridad. Por lo general, los yacimientos de este tipo encontrados hasta el momento (Brasil y Angola principalmente) se encuentran en la zona de transición entre la plataforma continental y el mar profundo (talud continental) y aparecen a una profundidad en el agua de 2.000 metros y a una profundidad en la roca de 3.000 metros, o lo que es lo mismo a 5 km de profundidad (frente a los cientos de metros de los yacimientos convencionales). Es decir, es un proceso de extracción enormemente complejo. Debido a esta profundidad es imposible construir una plataforma petrolífera fija, por lo que se usan plataformas flotantes con geoposicionamiento dinámico. Son algo así como un barco que necesita moverse continuamente para evitar doblar el tubo de perforación. Esta complejidad técnica hace que los petróleos ultraprofundos no representen más que el 3% de la producción mundial. Además, la vida de estos yacimientos suele ser muy breve y muestran un descenso del rendimiento del 9% anual (frente al 5-6% de los yacimientos en tierra), lo que hace que este tipo de explotaciones no merezcan la pena.

Tipos de plataformas petroleras según la profundidad (Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos)

En último lugar, tenemos los biocombustibles. Desde hace más de 2 décadas, la mayoría de los países occidentales están obligados por ley a que una parte de los suministros de sus surtidores (7-15%) de las estaciones de servicio sea lo que la ley denomina biocombustible. Por biocombustible se entiende un líquido de origen vegetal que pueda suplir a los combustibles de origen fósil. Estas medidas se tomaron para disminuir la dependencia del exterior, y para que los agricultores fueran los que produjeran su propio combustible. Pero los biocombustibles tienen de media un 20% menos de poder energético, con lo que resulta un negocio ruinoso. Tan ruinoso que la adición de biocombustibles estuvo subvencionada durante años por los estados, a la espera de que el desarrollo tecnológico aumentara la rentabilidad energética y ésta, la rentabilidad económica. Sin embargo, gracias a la obligación de adicionar biocombustibles y las subvenciones ofrecidas, lo que ocurrió fue el surgimiento de una industria global dedicada a los cultivos para la producción de biocombustibles, con el correspondiente impacto medioambiental. En la producción mundial de biocombustibles (2% del petróleo total producido) se utiliza una enorme cantidad de fertilizantes, pesticidas, tractores, cosechadoras… con un gran consumo energético, pero gracias a las subvenciones, hasta 2012 esta industria era rentable. En ese año se retiraron las subvenciones (al menos en EE.UU. y la Unión Europea) pero se mantuvo la obligación de incorporarlos al combustible usado, un absoluto sinsentido. Además, como se ha denunciado reiteradamente, la materia prima empleada en la producción suelen ser plantas que nos alimentan, ¿qué prefieres comer o ir en coche? Por ejemplo, en 2011 los EE.UU. desviaron el 43% de su producción de maíz para producir bioetanol, que tiene un contenido energético menor que el necesario para su producción. Es decir, EE.UU. desvió casi la mitad de su producción de un alimento, para producir un combustible que es un desperdicio de energía, olé por los yankees. El único gran cultivo rentable a escala global es el aceite de palma cultivado en Indonesia y Malasia, pero se prevé un descenso a largo plazo por las técnicas insostenibles empleadas que, entre otras desgracias, han aumentado los incendios de la zona (como ocurre en el Amazonas brasileño).

Para concluir con el artículo, mencionaré otro de los problemas que acarrea el uso de biocombustibles. El biodiesel no es equiparable al petrodiesel, ya que sus moléculas son más polares e higroscópicas y pueden acumular agua con mayor facilidad. Esto no solo disminuye el poder combustible de la mezcla, sino que dentro del depósito de las gasolineras o de los coches, se forma una pequeña capa de agua que rodea al biocombustible, interfaz donde a menudo proliferan las bacterias. Estas colonias bacterianas generan una especie de gelatina que puede obstruir el motor, y si llega a los inyectores, posiblemente cause una avería grave. Para evitarlo, las estaciones de servicio limpian sus depósitos con un biocida que son esencialmente antibióticos. Es decir, se está utilizando alimento para producir combustibles (dejando menos comida disponible), y al dárselo a las máquinas (coches, camiones, tractores…) hemos conseguido que sufran averías que se solucionan con medicamentos para las personas, ¿nos estamos volviendo locos?

Artículo basado en: