Somos hijos del clima y la sed

Artículo basado en el libro: "La sed: Una historia antropológica (y personal) de la vida en tierra de lluvia escasa" de Virginia Mendoza.

11 min read

Seguro que alguna vez has escuchado el mito de que los camellos tienen sus jorobas llenas de agua, como sabrás, lo que en realidad transportan estas jorobas es grasa. Aun así, el mito no se aleja mucho de la realidad, ya que la grasa, a diferencia de los otros macronutrientes, no requiere agua para acumularse en el cuerpo. Además, al metabolizar estos lípidos, no solo se convierten en energía, sino que sobre todo se convierten en agua. Por lo tanto, la acumulación de grasa por parte de los camellos, en un cuerpo sediento, sería como acumular agua. Los camellos son capaces de aguantar sin beber entre 7 y 10 días, y una de las razones es que son capaces de movilizar agua a partir de sus reservas lipídicas (de grasa), por no hablar de que son capaces de retener hasta 150 litros de agua en su cuerpo, sus heces son secas o su orina muy concentrada. El camello, no es más que uno de los ejemplos de animales y plantas adaptados a vivir en regiones desérticas y áridas, con excelentes mecanismos que les permiten almacenar y conservar el vital y preciado líquido. Aunque el sapo contenedor y algunas tortugas del desierto sean capaces de almacenar agua hasta tal punto que pueden estar 5 años sin beber, otros animales, como el Koala, no lo hacen en toda su vida, y aprovechan el contenido hídrico de sus alimentos (hojas de eucalipto). Incluso existen escarabajos como el del desierto de Namibia, que es capaz de obtener agua de la niebla. También existen plantas con complejos mecanismos para su adaptación a regiones sin apenas lluvia, como el saxaul, que con su elevada concentración de sal en sus hojas, mejora su absorción de agua, permitiendo sobrevivir en el desierto del Gobi. Los seres humanos, gracias a la independencia del ambiente que nos permite nuestra inteligencia, no hemos desarrollado ninguno de estos mecanismos, ya que disponemos de herramientas que nos permiten suplir la falta de estas adaptaciones. Es decir, una cantimplora, podría ser algo así como la joroba de un camello, ya que nos proporciona agua en caso de escasez. Aun así, el hecho de disponer de herramientas que nos permitan suplir la presencia de ciertos órganos adaptativos, no significa que no tengamos diversas adaptaciones, como muy bien atestigua la superior capacidad pulmonar de los habitantes de las alturas como los que viven en la cordillera de los Andes o en el Himalaya. También tenemos el caso de las tribus ganaderas que han provocado que un porcentaje muy considerable de la población mundial, sea tolerante a la lactosa más allá de la infancia (para más información sobre este tema consulta este artículo). Por otro lado, cuando no disponemos de herramientas, ni de adaptaciones, también nos valemos de nuestro intelecto como el caso de los bosquimanos, que son perfectamente conscientes de que algunos monos sedientos son capaces de detectar agua en el desierto. Bajo este conocimiento, muchos bosquimanos capturan babuinos y les provocan sed, para luego liberarlos y seguirlos a una fuente de agua. Para conocer mejor la historia de la sed, nos adentraremos en nuestro pasado remoto hasta los tiempos de Lucy (un australopiteco de 3,2 millones de años), la abuela de la humanidad. Pero antes, un poco de historia sobre nuestra Tierra.

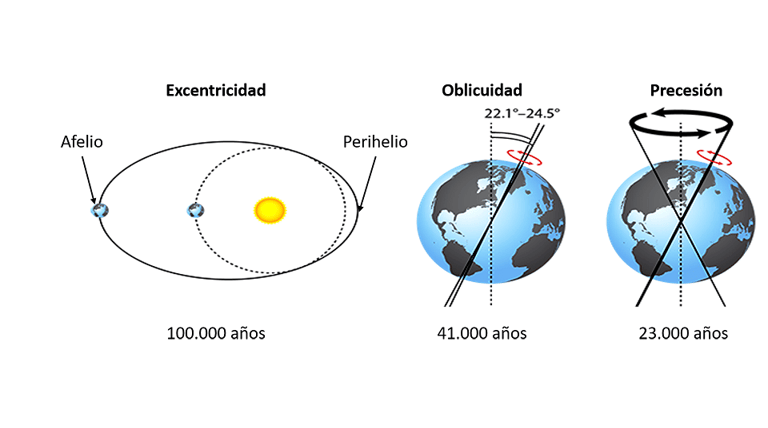

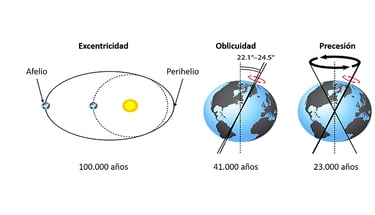

En un inicio era imposible la sed, sencillamente porque no había ni vida, ni agua. Al principio, lo que luego sería la tierra, no eran más que un disco de ruinas y rocas que giraba alrededor del sol. Posteriormente, por la acción de la gravedad, estos fragmentos rocosos comenzaron a acumularse dándole la característica forma esférica (más bien ovalada) que conocemos hoy. Por suerte, esta acumulación se hizo a una distancia óptima (punto de habitabilidad estelar) del sol, donde el rango de temperaturas, posibilita la presencia de agua en forma líquida. De esta forma, la Tierra se convirtió en un hogar idóneo para la vida, pero al igual que todos los hogares del mundo, tenía sus cosillas. Para entender estos impedimentos que muestra la Tierra (el hogar de todos) es necesario que introduzca superficialmente la teoría sobre los “ciclos de Milankovitch”. La Tierra sufre una serie de cambios climáticos periódicos, que se basan en la insolación diferencial que reciben el ecuador (mayor insolación) y los polos (menor insolación). Estos ciclos, tienen una periodicidad tan grande que nadie sería capaz de vivir uno completo, y dependen de variaciones orbitales (en la órbita de la Tierra alrededor del sol y sobre sí misma) que responden a varias razones. En primer lugar, tenemos el eje imaginario sobre el que gira la Tierra, que se encuentra ligeramente inclinado y no es perpendicular a la órbita que recorremos alrededor del sol. Esto es lo que provoca que existan las diferentes estaciones. Sin embargo, esta inclinación no es estable y cambia con ciclos que duran aproximadamente 41.000 años, alterando la cantidad de energía solar que recibimos. También tenemos la precesión de los equinoccios, movimiento circular del eje imaginario sobre el que rota la Tierra, como el bamboleo de una peonza. Esto originará que en un futuro no sea la estrella polar el astro que apunta hacia el norte, y provoca que las estaciones sean más suaves o más severas. Este ciclo se da cada 23.000 años (aproximadamente), y el momento en el que el eje se encuentra más inclinado, es el de mayor interés, ya que provoca una extensión de los desiertos y los casquetes de hielo, mientras se reducen las zonas más templadas. Por último, tenemos el ciclo de unos 100.000 años, con el que aumenta y disminuye la proximidad a nuestra estrella. En definitiva, estos cambios climáticos ocurren porque la Tierra es achatada, porque su eje está inclinado (pero no siempre en la misma medida), porque no traza un movimiento perfectamente circular y porque el sol no está exactamente en el centro de su órbita. Aunque estemos a una distancia óptima del sol, los cambios climáticos son el precio que pagamos por nuestra suerte.

Ciclos Milankovitch (Fuente: Revista Ciencias de la Tierra)

Millones de años después de que la Tierra se formara, apareció en la tierra LUCA (Last Universal Common Antecesor) que sería la primera bacteria de la que descendemos todos los seres vivos del planeta, y que vivió hace unos 3.800 millones de años. Pero, ¿la sed existió durante este extenso periodo?, ¿o solo apareció cuando los seres vivos nos aventuramos fuera de la Tierra? La respuesta posiblemente sea negativa. Los mamíferos existimos desde hace unos 200 millones de años y los primates aparecieron hace aproximadamente 70 millones de años. Pero no nos convertimos en humanos hasta hace 2 o 3 millones de años, cuando el frío y la aridez alcanzaron un pico en nuestro planeta, y la sed volvió a África oriental (nuestra cuna como especie). Muy probablemente los humanos surgieron junto a un río, el Omo, por lo que el paleontólogo Yves Coppens (uno de los descubridores de Lucy) no pudo evitar emplear el nombre de este río para bautizar al género de su descubrimiento (Homo habilis), haciendo que nuestra especie quedase para siempre relacionada con el agua y su escasez. Luego llegó el Homo erectus, que gracias a que su cerebro triplicó su tamaño, pudo fabricar diferentes herramientas como el bifaz, y se mudó fuera de África. Estos primeros exploradores evolucionaron a neandertales en Europa y a denisovanos en Asia; siendo los que se quedaron en África, los que evolucionaron para dar lugar al Homo sapiens hace entre 200.000 y 300.000 años.

Muchas de estas fechas clave de nuestra evolución, coincidieron con cambios climáticos protagonizados por el frío y la aridez, ¿somos hijos del cambio climático, del frío o de la sed? Probablemente sí. Volviendo a la historia de Lucy, su esqueleto fue encontrado en un lago en Hadar, una región de Afar (Etiopía). Gracias a que este lago se había convertido en desierto, los paleoantropólogos pudieron encontrar sus restos bien conservados, principalmente debido a que los sedimentos, la arena y el barro los conservasen durante más de 3 millones de años. En la noche del descubrimiento, durante los festejos por el hallazgo, cuando sonó por enésima vez la canción de los Beatles “Lucy in the sky with Diamonds”, se decidió bautizar a la abuela de la humanidad como Lucy. A muchos les jodio que el antepasado no fuera descubierto en Europa, pero ya Darwin había postulado que estos restos deberían buscarse en el continente africano. Pero, ¿por qué en áfrica? La razón por la que Darwin dedujo que nuestro origen se remontaba a África, se debió a que allí habita la especie con la que tenemos más parentesco: el chimpancé. Sin embargo, la razón por la que los homínidos aparecieron en este continente, tiene que ver con el agua. La región de Etiopía que he mencionado anteriormente, forma una “Y” conocida como triángulo de Afar, donde se da una triple intersección entre el mar Rojo, el golfo de Adén y el Rift del África oreinetal. Ahora, debemos retroceder unos 55 millones de años para entender la historia. En este momento, comenzó el enfriamiento del Cenozoico, que provocó una gran aridez y culminó su punto más álgido con edades de hielo cíclicas (hace 2,6 millones de años) al estilo de la película de animación Ice Age. Esta época, se caracterizó por un descenso de las temperaturas que redujo la evaporación del agua (y la lluvia) aumentando la cantidad de agua en estado sólido (hielo). Hace unos 23-30 millones de años, los movimientos tectónicos de las placas del Mioceno, hicieron surgir los Alpes, el Himalaya y algunas cadenas montañosas de América. En esos momentos el mundo comenzó a enfriarse, y a partir de ahí, las épocas frías han venido siempre acompañadas de sequías. A medida que aumentaba el frío y la aridez (debido a la sequía), las selvas se espaciaron y los bosques se convirtieron en sabanas con arbustos. Hace alrededor de 15 millones de años, el mundo se enfrió de nuevo, y continuó secándose. Esto provocó que algunos simios desarrollaran adaptaciones morfológicas para las nuevas condiciones ambientales y ahí, surgieron los homínidos. Cuando la India colisionó con Eurasia, dio lugar a la cordillera del Himalaya, bajó la temperatura global y redujo la evaporación del agua de los océanos. El Himalaya y la meseta del Tíbet (y su interacción con los vientos) son las responsables de los monzones de la India y del Sudeste Asiático; así como de la reducción de las lluvias en el este de África. A su vez, los movimientos tectónicos originaron que el Rift africano diese paso al mar Rojo y al golfo de Adén. Esto es lo que provocó la aridez que originaría la conversión de los bosques en sabanas arbustivas. Debido al crecimiento de la población de los homininos (humanos modernos y sus ancestros más cercanos) y al retroceso de las selvas y los bosques, estas poblaciones se vieron expulsadas a la sabana. En estas regiones, a finales del Mioceno, los antepasados de Lucy tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Los muros naturales que representaban las montañas del Rift, impidieron la llegada de los vientos húmedos del océano Atlántico, provocando que desde entonces, dejara de llover en el este de África. Esta desecación, ocurrida hace 3-4 millones de años, volvió a generar el retroceso de las selvas y los bosques, que dieron paso, una vez más, a las sabanas. Para adaptarse a la vida en estas regiones, nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos (bipedismo) como atestigua las icnitas (huellas fósiles) de Laetoli encontradas en la región y datadas hace 3 millones y medio de años. Posteriormente, Lucy y los suyos cambiarían definitivamente las ramas por el suelo.

Aunque los fósiles de mayor antigüedad como Lucy caminaban erguidos a ratos, la abuela de todos nosotros, caminaba con dos patas la mayor parte del tiempo. Aun así, debido a la robustez de sus brazos, es muy probable que no renunciasen a colgarse de las ramas de vez en cuando. También es muy probable que realizara largas caminatas en busca de alimento, pero sobre todo de agua (recordemos la cada vez más elevada aridez de la zona). La bipedestación (caminar erguido) muestra múltiples hipótesis sobre su origen: desde liberar las manos para la fabricación de herramientas, hasta un ahorro energético, pasando por la mejora de nuestra comunicación. Sin embargo, la hipótesis más aceptada tiene que ver con el entorno desértico y la sed. En una región donde las lluvias cada vez escaseaban más, los árboles y sus frutos se secaban y la disponibilidad de agua era más reducida, provoco que caminaramos sobre 2 patas. De esta forma, reducimos la exposición de nuestro cuerpo al sol, aumentamos nuestro campo de visión (para hallar más fácilmente fuentes de alimento y agua) y obtuvimos la capacidad de realizar trayectos más largos. Los estudios más recientes demuestran que aunque el bipedismo fue una innovación clave para la supervivencia cuando llegó la sed, fuimos bípedos ante de que ésta nos acorralara. Lo más probable es que cuando llegó la sed, los que caminaban sobre dos patas estuviesen mejor adaptados. Los viajes de los australopitecos (Lucy y compañía) en busca de alimento y agua era cada vez más largos y menos exitosos, pero la bipedestación aportó una serie de ventajas como un menor gasto energético en los trayectos, la capacidad de detectar fuentes alimento y enemigos a una mayor distancia, o la habilidad de cargar con los alimentos (gracias a la liberación de sus manos). Sin embargo, no todo fueron beneficios. Una pelvis ancha para aguantar nuestro caminar erguidos, conlleva a un estrechamiento del canal del parto, que junto con el aumento del volumen encefálico (somos más cabezones que nuestros antepasados) dificultan enormemente el parto. No hay más que apreciar el periplo que representa hoy en día parir, sobre todo si nos comparamos con el resto de mamíferos que parecen hacerlo sin esfuerzo alguno (a excepción de los mamíferos domesticados. Como las travesías para buscar alimentos eran cada vez más largas, la exposición a los depredadores también fue aumentando, con lo que estos australopitecos, en algún momento, debieron echar a correr. Como el agua escaseaba y la energía para este ejercicio era cuantiosa, comenzamos a acumular mayor cantidad de grasa (como los camellos) que nos proporcionaría la energía y el agua necesarias en condiciones de escasez. Esta acumulación lipídica de nuestros ancestros, fue aumentando poco a poco, a medida que se sucedían las épocas de escasez provocadas por la falta de agua. Esta aridez, también originó que perdiéramos los enormes colmillos de nuestros antepasados. Debido a la carencia, tuvimos que ampliar nuestra dieta a raíces y tubérculos enterrados, cuya masticación (al ser más secos) requería una gran movilidad en nuestras mandíbulas, lo que llevó a reducir el tamaño de nuestros caninos (colmillos).

Lucy vivió hace más de 3 millones de años, cuando la conciencia humana estaba a punto de surgir (aunque ya fabricaba herramientas). Las causas de su muerte siguen siendo un misterio, pero una de las hipótesis más barajada, se basa en que se ahogó en donde fue encontrada (que bien podía haber sido un lago o un río), y que el agua la hubiese escondido de los posibles carroñeros. Resulta paradójico que el elemento vital para cualquier ser vivo, resultase ser el arma homicida de nuestra abuela. El agua ha condicionado el desarrollo de nuestra especie y nos ha hecho ser quienes somos. Como corolario a esta artículo, os dejo un poema del autor Gustavo Duch:

Claro que Dios existe.

Es mujer

y se llama lluvia.

Gustavo Duch.

Artículo basado en: